多様で複雑な世界を

感じたままアートで表現する

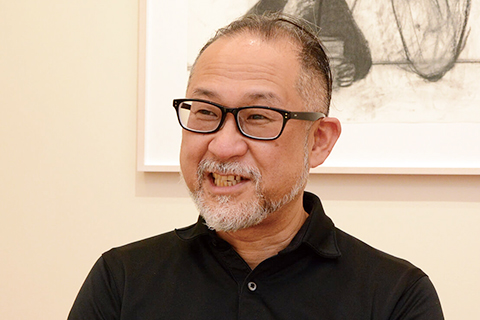

今回お話をうかがったのは、ミラノを拠点に活動する現代美術家の廣瀬智央さん。世界各地の美術展に数多く参加され、昨年にはアーツ前橋で個展「廣瀬智央 地球はレモンのように青い」を開催。人と人がつながることで成立するコミュニケーションアートや、触覚や嗅覚など感覚を刺激するインスタレーションなど、さまざまな作品を発表されています。帰国中の廣瀬さんにご自身の作品と現代アートについてお話しいただきました。

―イタリアを拠点に活動されていますが、イタリアとの出会いから教えてください。

実は中学の頃から「ゴッドファーザー」が大好きで、当時最底辺のイタリア系移民がアメリカの中でどう生き抜いていくかが描かれた叙事詩とも言える作品がイタリアとの最初の出会いです。人間の光と闇のドラマがすべて描かれています。その後、大学ではイタリア近現代美術史が専門の先生のゼミだったのでポエティックなイタリアのアートに憧れたり、歴史が積み重なってできているイタリアの建築や美術の奥深さにも惹かれていました。

大学4年の春休みに初めてヨーロッパを旅したのですが、イタリアはもともと都市国家だったこともあり、街ごとにそれぞれ違っていて、複雑さと多様性に興奮しました。そしてごはんも美味しい! もし大学を出て美術を研究するならイタリアがいいなと直感で思いました。

―大学卒業後にイタリアに留学されたのですね。

はい。大学院には落ちてしまったのですが、大学の研究室で助手のようなことをしながらイタリア語を勉強し、イタリアの国費留学の試験に受かり、ミラノの美術大学に行くことになりました。ビザの関係で2年間で帰国しなくてはならなかったのですが、他の奨学金を受けて結局6年間通い、学位をもらって卒業しました。

卒業後はイタリアの建築会社と日本のインテリア会社の間に入ってやり取りを手伝うことになり、労働ビザを得てなんとか在留することができました。給料はなしという条件だったのですが、たまたま『FIGARO』という雑誌の副編集長が同級生だったこともあって、イタリアの食材を紹介する頁を担当させてもらえることになりました。6年契約で、取材を通してイタリアの食を深めることができました。他にもコーディネーターや映画の脇役なんかもやりましたね。

―留学中の経験は現在に大きく影響していますか。

日本では技術ばかりの授業でしたが、イタリアでは哲学書を読んでそれについて話したり、概念的なことをしっかり鍛えて、自分が何をやりたいか、どういうことを表現したいのかを考える重要さを改めて学びました。もちろん技術も大切ですが、現代アートは作品の背後に潜むもの、作家が何を考えているのかを大切にします。

それから、僕の作品の原点はイタリアの食の豊かさや多様性にあります。ソレント半島を旅した時にレモン畑からレモンの匂いがして驚きました。その時の強烈な体験を表現したいと思い始めましたが、これまでアートの歴史の中で匂いがメインになる作品はあまりありませんでした。それは、西欧では、はかないものや消えてなくなってしまうものより、永遠に物自体を残していくことが大事にされているからです。日本にははかなさや精神性を感じる文化があります。例えば、伊勢神宮は20年に一度建て替えますが、伊勢神宮自体は二千年も続いている。一方イタリアではオリジナルの建築物が二千年残っていなきゃだめ。それから、西欧は白黒はっきりつける文化ですが、日本は曖昧もよしとしている。つまり匂いは曖昧なわけです。文化の違いと同時性の両方を西欧の人にもわかるように提示しようと挑戦したのが、1997年に発表した「レモンプロジェクト03」という床をレモンで埋め尽くしたインスタレーションです。

以降も、食への関心が自分のひとつのスタイルになっていて、豆など食材を使った作品もつくっています。

―日本的なものに対する意識が芽ばえたのでしょうか。

はい。でも日本的なものだけをプレゼンしてもだめなんです。日本人が日本らしさを謳うのはステレオタイプ。海外にいって着物を着ても、「それはあなたたちの文化ですね」で終わってしまいます。世界の最前線で戦うには、やはり彼らの文脈の中で戦わなくてはいけません。実は現代アートにもルールがあります。日本では一切教えてくれませんでしたが、僕はそれをイタリアで学びました。

―廣瀬さんの作品は素材や表現もさまざまです。作品はどのように発想するのでしょうか。

僕は旅が好きで、異なる文化から刺激をもらったりしています。それからよくやるのは、合いそうにないものを組み合わせてみるんです。オリジナリティーはまったく無のところからは生まれないと思っています。

本当はひと目見て誰の作品かわかる方が有名になりやすくて売れるのですが、僕の作品はひとつひとつ異なり、あえてアイコンをつくっていません。ものごとはすごく複雑だという思いが強くて、感じたままをリアルに表現したいので、いろいろなタイプの作品になっています。

―アーツ前橋での個展では、赤い絨毯を敷き並べた作品も印象的でした。

あれは1998年に制作した「マーレ・ロッソ」という作品で、イランの遊牧民の手織りの巨大な絨毯です。展示会場にただ絨毯が敷いてあるだけなので、みんな最初は「これが作品なの?ただの絨毯じゃん」と思うのですが、そこに寝っ転がって会話したり、そういうチャンスが生まれる空間をつくりました。今はバーチャルに慣れすぎてしまって、リアルな感覚的なことが圧倒的に失われているので、絨毯を通して触覚に訴えかける作品をつくりました。

アーツ前橋のオープニングの時には、僕がバーテンダーになって皆さんにレモンジュースを飲んでいただきました。アーティストが偉ぶっていて話しかけにくい感じも嫌だったので、25年ほど前から他者とコミュニケーションを取ることも、アートの一部として積極的に取り入れています。それが批評空間にもつながっていくのです。

マーレ・ロッソ、1998 ペルシャンギャベ 1944×604cm (佐賀町エキジビット・スペース、東京 写真:Tartaruga ©2021, Satoshi Hirose All Rights Reserved.) |

―現代アートの楽しみ方を教えていただけますか。

見るだけで満足してしまって、言葉で説明することを嫌う人もいますが、アートと言えどもロジックの世界なんです。ロジックを読み解くことも現代アートの楽しみ方です。例えば、僕の「官能の庭」という作品は、大理石があり、そこに水が張ってあって花が浮いているだけなんですが、そこにはロジックがあります。イタリア人に聞かれると「これは関係性を示しています」とまず伝えて、「花は水がないと生きていけない。水は器になっている大理石がないと溜まらない。何かひとつの要素が欠けると成立しない世界」と話すと、「すごい!ポエティック」と喜んでくれたりします。僕たちはこの作品を通して同じ時間を共有しているから、話をして空気が動くと花も動く、さらに花はその日の気分で変えることも自由なんです。そこに僕だけの意思ではなくて、作品が所有者や鑑賞者と共有されるのです。

―何も感じ取ろうとしないと素通りしてしまうものも、いろいろな解釈によってどんどん引き込まれますね。

いい作品はいろいろな人が見て楽しめるようになっています。アートは解答を出すことではなくて、問いかけ続けることなんです。それがアートの役割のひとつだと思います。日常の中に潜む何でもないものを金に変える錬金術というか、それがコンセプトやアイデアで、作品には必ずストーリーがある。ピカソの作品は1点だけ見たのではだめで、彼がどう変化していったのか、どういう人生を歩んだのかということを含めて見ると楽しいと思いますし、そこに価値があるのです。ピカソをそういうふうに見始めると、また違って見えてきて面白いですよ。

それから現代アートは現在のものなので、作品や考え方に共感したり、アーティストと直接話をして盛り上がることができるのも魅力ではないでしょうか。

―コロナ禍の今、美術家として何か変化はありましたか。

以前はアーティストの自我が強く出ている作品も楽しめたのですが、今は見るのが辛くなってしまいました。時代精神が作品にすごく反映されていることを再認識しました。

情報が氾濫している今、より良く生きていく方法を自ら決断できる能力がより求められています。そして、共有することの大切さを強く感じています。これからは自分さえよければいいという考えではなく、他者に対して心が開ける人が生き残っていけるのではないでしょうか。これからつくる作品も常に変化していくのではないかなと思っています。

―貴重なお話をいただきありがとうございました。

インタビュー: 2021年4月22日 小山登美夫ギャラリー

聞き手:関本竜太・中澤克秀・青木律典(『Bulletin』編集WG)