| JIA Bulletin 2017年秋号/覗いてみました他人の流儀 | |||||||||

小野 朗(おの あきら)氏に聞く |

|

||||||||

小野 朗氏 |

|||||||||

|

今回お話をうかがうのは永田音響設計の小野 朗さん。永田音響設計は、建築音響設計のコンサルタントとして、国内外のホールの音響設計に携わり、とくに日本初のヴィニヤード型ホールであるサントリーホールは、カラヤンをはじめ世界の音楽家たちから高く評価されています。小野さんも若き日にサントリーホールの音響設計に関わり、その後もさまざまな建築物の音響設計を担当されています。 ―大学では建築を専攻されていますが、なぜ音響設計の道に進まれたのでしょうか。 中学の時から将来の夢は建築家で、日大の建築学科に入り、3年生までは建築家になるつもりでいました。4年の時の卒業設計で劇場を選び、音響の木村翔先生に指導していただきました。設計課題は無事終わったのですが、ちょうどその時木村研究室では市民会館のホールの実務設計中で、10分の1模型で音響実験をしていました。自然とそれを手伝ううちに面白くなり、大学院では木村先生の下で研究し、先生に永田穂(みのる)建築音響設計事務所(当時)を紹介していただきアルバイトをするようになり、そのまま就職しました。 ―具体的にどのようなお仕事をされているのですか。

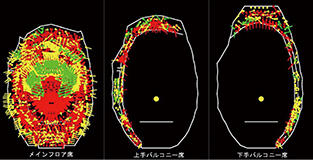

音響設計の花形は、ホールの室内音響設計です。当社が携わっている海外のワールドクラスのコンサートホールは、世界の一流の建築家が設計するので、そういう方たちと一緒に仕事をするのは本当に刺激的です。今は三次曲面での設計も可能になり、デザインの幅も広がりました。我々は、基本計画の段階から音響面のアドバイスをし、コンピューターシミュレーションを使って反響音の分布などを検証しながら設計していきます。そして最終的に音響測定をして引き渡しますが、さらに運用のコンサルティングまで行うこともあります。

―ホールにはどのような形式があるのでしょうか。

国内の公共ホールは、基本的には直方体のシューボックス型が多いです。日本ではどうしても多目的なものを求められますから、プロセニアム形式で、舞台の反射板を組んだらコンサートホール、反射板を外して幕を下ろすと劇場というのが日本のホールの典型です。

―建築家がホールを設計する時、その形式(かたち)をアドバイスしたりするのですか。

ホールの基本的な形式を計画当初からアドバイスすることはありません。設計を行う前にプロジェクト策定業務というものがあり、自治体などが劇場コンサルタントやシンクタンクなどに依頼して調査して決めます。 ―日本と海外では音響設計をするうえで何か違いがあるのでしょうか。

音響設計上意識して何かを変えることはないと思います。ただ、日本人は音に対してとても敏感だと思います。 ―そもそも日本と西洋では音の聞かせ方にどのような違いがあるのでしょうか。 日本の音楽の起源は仏の名を唱える唱名や雅楽で、その後江戸時代に長唄や小唄、端唄などの邦楽が生まれました。これらはお座敷で生まれた音楽ですので空間が響くことを前提にしていません。どれも直接音だけで、それを聞きやすくするための適度な反射音が必要なだけです。一方、西洋ではキリスト教から音楽が発展して、お城や教会など空間が響くことを前提に作られています。ですからそもそも求める音響環境が異なるのです。 ―邦楽専用につくられたホールもあるのでしょうか。

歌舞伎座は別として、公共のホールで邦楽を主体にしてつくったのは、蛎殻町の日本橋公会堂(日本橋劇場)、渋谷区文化総合センター大和田の伝承ホール、それに紀尾井ホールの小ホールです。 ―地方では市民に親しまれているホールも多いです。

以前、石巻の山奥に300席ほどの立派な音楽ホールをつくりました。それが震災で天井と壁が落ちてしまい、山奥のホールですし復旧は2、3年後だろうと思っていました。しかし、震災後1年経たないうちに復旧計画が動きはじめました。市民から、まずホールを直してほしいという要望が上がったというのです。 ―コンサートホールや美術館は「ハコモノ」と言われますが、これらは人口に対してつくりすぎだったと思いますか。

基本的にはそうは思いません。昔行政を批判するのに「ハコモノ」と言っていましたが、批判されたとしても完成後にちゃんと使われて役に立っている場合も多いのです。中には本当に使われていないホールがありますが、それは運営側の問題だと思います。使わない方が光熱費などがかからず赤字にならないというのも事実ですが、今では使うようにという法律までできています。 ―今まで音響設計に携われてきた中で、小野さんに大きく影響を与えた方はいらっしゃいますか。 2年前に亡くなられた久米設計の野口秀世さん。品川総合区民会館(きゅりあん)を一緒にやらせていただいたのがきっかけで、その後野口さんが設計された10以上の公共ホールの室内音響を私が担当させてもらいました。知識に貪欲な方で、音響の話もよく聞いてくれて、ご一緒したプロジェクトすべてがエキサイティングで面白いものでした。2006年には岩手県の「北上市文化交流センター さくらホール」で建築学会賞を取られました。街に屋根を架けたようなガラス張りのオープンな施設で、今までわりと閉鎖的だった日本の公共ホールを変えた建物と言われています。その時の経験が自分の音響設計人生にとても役に立っています。

―小野さんにとって、音、音響とは何でしょうか。

コンサート主体の室内音響設計に限って言うと、音楽を聴いて素晴らしいと感動するのは「心」で捉えています。しかし、私たちが扱う響きは、心ではなく聴覚、つまり肉体で物理的に捉えているのです。音響は音が発せられた時の物理現象ということです。つまり、私たちの仕事は音で聴覚的な快感を与えることだと思うのです。 ―建築家に伝えたいことはありますか。

音楽ホールをつくる際は、必ず音楽会を生で感じていただきたい。体験しなければ設計はできません。 ―貴重なお話をいただき、ありがとうございました。

インタビュー: 2017年8月18日 永田音響設計にて

|

|||||||||