報 告

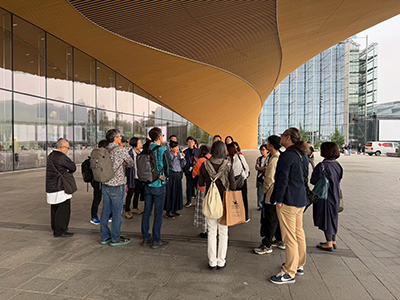

JIA住宅部会主催「北欧アルヴァ・アールトの旅」は2025年9月2日~9月9日までの旅程を終え、全員無事帰国致しました。参加者はJIA住宅部会員を中心に、SADI北欧建築・デザイン協会会員、それ以外の一般参加者を加え総勢で30名となり、アルヴァ・アールト人気の高さを再認識させられました。

本企画はそもそも2019年に企画し2020年の渡航を予定していたものですが、新型コロナウィルスの蔓延によりやむなく中止となり、昨年より企画を再始動させ、ようやく今年リベンジ開催となった積年の企画でもあります。内容は当時の骨子をベースにして、一部の旅程をアップデートし今回の旅行企画としています。以下にその旅程と旅の様子をご報告させていただきます。

JIA住宅部会 北欧旅行WG主査|関本竜太

■9月3日_DAY1

ヘルシンキ・ヴァンター空港到着後は一路フィンランド中部の街ユヴァスキュラへ。ユヴァスキュラはアールトが高校生まで暮らした街であり、大学を卒業したアールトがはじめて事務所を開設した街でもあります。そのアールト建築密度の高さから”アールト建築の聖地”とも呼ばれていますが、参加者達は時差ぼけと渡航疲れが残るなか、いきなりクライマックスともいえるような名建築群の洗礼を浴びることになりました。

ユヴァスキュラ大学は教員養成のための教育大学として有名な大学です。アールトは地元でもあるユヴァスキュラに建つ大学に、50代から生涯にわたってそのキャンパス計画に関わり続けました。随所にはユニークなディテールが見られ、学生食堂の木架構は同時期のサウナッツァロ村役場でもより複雑に展開されています。

夏の家はアイノを亡くした後、エリッサと再婚し二人で夏を過ごすために設計したとされています。そのレンガの”実験”の成果は、やはりサウナッツァロ村役場で見事に昇華していることがわかります。そしてサウナッツァロ村役場。そのスケール、構成、丁寧で独創的なディテールどれを取ってもアールトの最高傑作のひとつに数えられる建築です。大きいのに小さく見える。中庭を巡るその空間体験は、市庁舎というよりまるで住宅を見ているかのようでした。

アールト建築に通底するのは、その自由でのびやかな空間構成とディテールの濃密さや芳醇さ。参加者は各所にちらばる暗号のような謎ディテールの数々や空間に唸っていました。いきなり初日から「お腹いっぱい!」の声も。まだまだ序の口!このあとも名建築群が続きます。

ユヴァスキュラ大学本館 講堂

講堂手摺

ユヴァスキュラ大学 学生食堂

ムーラメ教会

夏の家

夏の家 サウナ小屋

サウナッツァロ村役場 外観

サウナッツァロ村役場 議場の複雑架構

サウナッツァロ村役場 ドアハンドル

■9月4日_DAY2

2日目はアールトが20代ではじめて手がけた公共建築「労働者会館」からスタート。その後世界遺産にもなっている中世の木造教会ペタヤベシ教会を見学後はバスで北上。アールト一家とも縁の深いアラヤルヴィに立ち寄り、その後は一路セイナヨキへ。

セイナヨキの建築群はアールト50代後半からの作品群で、脂の乗りきった端正なつくりが印象的でした。市庁舎の縦横無尽に可動するパーティションなどはどのような使われ方を想定したのか定かではありませんが、人口の少ない小都市の市庁舎として市民の様々な用途に使われるように工夫を凝らしたのかもしれません。

労働者会館

ペタヤベシ教会

セイナヨキの教会と教区センター(ラケウデンリスティ)

アールトセンターの建築群

セイナヨキ市庁舎

セイナヨキ図書館

アピラ図書館(JKMM)

アールトが設計したヴィラ、Vainiolaに宿泊

夜のマイレア邸

宿泊のノールマルックでは、サウナからの川にダイブ!

サウナ後はまさかの夏のオーロラに遭遇!

■9月5日_DAY3

・聖ヘンリー・エキュメニカル教会(マッティ・サナクセンアホ)

この日はいよいよ朝から不朽の名作マイレア邸に。内部には高価な美術品も多く、いまだにグリクセン家が現役で使っていることからも撮影は不可。皆ガイドの解説にため息をつきながら細部の作りに目を凝らしていました。

住宅としての規模もさることながら、アールトが30代後半から40代はじめにかけて手がけたその空間は、構成から細部に至るまで一切の妥協なく、濃密な密度で作りあげられています。そのあまりにバリエーションに富んだ素材使いや思いつきのように展開された複雑な空間構成には賛否があるかもしれませんが、アールトが築きあげた住宅の最高到達点であることは疑いの余地がありません。

パイミオサナトリウムで若くして近代建築の旗手として世界的に注目を浴びたアールトはそこから急速に近代主義とは距離を置き始め、フィンランドの風土や環境から生み出される独自の建築とはなにか?という探求の道に分けいって行ったような気がします。マイレア邸はまさにそんな彼の輝かしい伝説的キャリアのはじまりを予感させる住宅です。

続いて訪れた復活の礼拝堂は、日本では知る人ぞ知るE.ブリュッグマンによる設計の教会です。アールトと同時代を生き、アールトと肩を並べ、ともするとアールトを越えていたともいわれるその卓越した設計手法に、参加者もため息と共に見学していました。アールトとの違いでいえば、その洗練されたエレガントなディテールと繊細な光の手法でしょうか。短い見学時間でしたが、いつまでもそこに佇んでいたくなるような上質で素晴らしい空間でした。

その後立ち寄った聖ヘンリー・エキュメニカル教会は、現代フィンランド建築界を代表する建築家マッティ・サナクセンアホによるものです。コンペから約10年の時を経て完成された空間は、シンプルでありながら細部に至るまで光の採り入れ方が計算されており、合掌梁の連なりの先からこぼれる眩しい光と影のコントラストが、神々しい空間性を獲得していました。今回見学出来て良かったです。

マイレア邸

復活の礼拝堂(エリック・ブリュッグマン)

聖ヘンリー・エキュメニカル教会(マッティ・サナクセンアホ)

■9月6日_DAY4

・パイミオサナトリウム(A.アールト)

・ヘルシンキ中央図書館OODI(ALA Architects)

・Löyly(Avant Architrects)※オプションツアー

竣工当時アールトは弱冠35歳。この建築のためにデザインされたパイミオチェアをはじめとした20種類を越えるオリジナル家具をひっさげて、アールトはのちにArtekを設立することになります。家具だけではなく、照明やドアノブなどありとあらゆるものがこの建物のためにオリジナルでデザインされています。教条的な機能主義ではなく、この建築で試みた結核患者や医師らの作業性や健康を第一に考えた”人間的機能主義”こそがアールトの確立したスタイルであり、のちのアールト自邸、マイレア邸へと作風を変化させてゆくきっかけにもなりました。

見学後はいよいよヘルシンキに向けてバスを走らせました。ヘルシンキでは束の間の自由時間を挟んだ後、フィンランディアホールの素晴らしい常設展示を見学し、最近世界的に注目を集めている図書館OODIも見学しました。OODIは”市民のリビングルーム”というコンセプトそのままに、市民が自由に創作活動を行える設備が完備され、閲覧室も自由な振る舞いと交流が許されたとても開放的で自由な建築空間でした。

その晩は有志で、ヘルシンキで話題の公衆サウナLöyly(Avant Architrects)へ。スモークサウナを含めて計4種類のサウナが楽しめ、サウナ後はやはりバルト海にドボン!海の上に赤い月が浮かんでいて、とても幻想的な光景でした。サウナ後は付属レストランでの食事も大いに盛りあがりました。

パイミオサナトリウム

パイミオの元職員食堂でランチ

凝った窓の開閉機構

OODI(ヘルシンキ中央図書館)

市民が自由に使える3Dプリンタや工作機器、工房、スタジオなどが充実!

Löyly(Avant Architects)公衆サウナ施設

アフターサウナで盛りあがりました

バルト海に浮かぶ月

■9月7日_DAY5

・アールト自邸(A.アールト)

・アールトスタジオ(A.アールト)

・文化の家(A.アールト)

・グッドシェパード教会(ユハ・レイヴィスカ)

・テンペリアウキオ教会(ティモ&トゥオモ・スオマライネン)

ツアーもいよいよ後半戦。参加者の疲れも溜まってきていますが、まだまだ見どころいっぱいです。

この日は多くの参加者が楽しみにしていたヘルシンキのアールト自邸、そしてスタジオ見学からはじまりました。トゥルクから首都ヘルシンキに事務所を移したアールトがまずベースとして建設したのが事務所兼用のムンキニエミの自邸。アールト30代後半の作品です。その後アイノの死後、大きくなった事務所機能を拡張すべく徒歩圏の近所に建設したのがアールトスタジオ、こちらはアールト60代の作品になります。2つの年代に分かれたアールト事務所の変遷がその空間で感じられます。

その後は共産党本部でもあった文化の家へ。曲面を描いた外壁のレンガ使いが特徴です。参加者は夏の家で見た”あのレンガ”だとピンときたことでしょう。内部のホールも自由曲線が立体展開して、複雑な屋根形状になっているのが見て取れます。手摺や壁も曲面を多用しており、さぞかし建設は大変だったことでしょう(ちなみにAALTOとはフィンランド語で「波」という意味もあります。本人もそれを意識していたのでしょうか)

レイヴィスカのグッドシェパード教会は、レイヴィスカの教会群のなかでも最晩年に位置するものです。コンパクトながら、これまでの教会建築で培った光の手法がふんだんに使われています。天井から無数に下げられたペンダント照明も美しく、参加者も一様に息を呑むようにそのデリケートな空間を堪能しました。この日最後はテンペリアウキオ教会。観光地としても有名ですが、岩盤をくりぬいた空間と巨大な円盤天井は圧巻の独創空間です。ここでたまに開催されるコンサートは素晴らしい音響であることでも有名です。

この日は早めに終わって、アフターは有志でヘルシンキで開催されていたクラフトマーケットにも繰り出し、皆市内での思い思いの自由時間も堪能しました。

アールト自邸

アールトスタジオ

文化の家

文化の家のうねる天井

グッドシェパード教会(J.レイヴィスカ)

テンペリアウキオ教会(T&T.スオマライネン)

■9月8日_DAY6

・アールト大学(A.アールト)

・ミュールマキ教会(ユハ・レイヴィスカ)

・国民年金会館(A.アールト)

濃密だったアールト旅もいよいよ最終日!この日は総仕上げにアールト大学と国民年金会館、そしてレイヴィスカの傑作ミュールマキ教会を巡りました。

オタニエミの地に広大に展開されたアールト大学は、2010年にヘルシンキ工科大学、ヘルシンキ経済大学、ヘルシンキ芸術大学の国立三大学が合併し「アールト大学」の名前となりました。日本では東大と東工大と芸大が合併して建築家の名前になるような事態でもあり、日本ではまず考えられません。それほどまでに”アールト”とはフィンランド人にとって文化の象徴のような存在なのでしょう。

ミュールマキ教会は、多くの名作教会を生み出してきたレイヴィスカの中でも最高傑作のひとつに数えられる教会です。光がとっても美しく、鉄道沿いに横長に展開された空間は教会建築の中でも類を見ない構成で、林立した壁から降り落ちる光はとても柔らかく空間を包み込んでいました。大きくうねる空間構成は、ピアニストでもあったレイヴィスカの音楽的感覚を映し出したもののようにも思えます。

最後の国民年金会館は、今回の我々の見学グループを最後にしばらく内部見学は中止となるそうです。つまり事実上、我々が最後の見学者ということになります。そんな機会に滑り込めて今回の参加者はとてもラッキーでした。建築時期も50年代後半でアールトが最も充実し国内外でも影響力を持っていた時期のものになります。あまりに凝った内装に当時国内では批判もあったそうですが、建築ファンとしては得がたい素晴らしい空間体験でもあり、今となっては国家的文化遺産になっていることを感じます。

今はロシア領になってしまったヴィープリ図書館のために、その写しを作ったとも言われる珠玉の図書スペースもまた有名です。参加者も束の間その素晴らしい空間体験に浸っていました。

これですべての旅程を終了し、興奮醒めやらぬ中、一行はヴァンター空港に向けてバスを走らせました。

皆さま、本当にお疲れさまでした!!

アールト大学 本館講堂

アールト大学 建築学科棟階段

アールト大学 本館図書館

アールト大学本館図書館 地下増築部(JKMM)

ミュールマキ教会(ユハ・レイヴィスカ)

国民年金会館

ヘルシンキ ヴァンター空港(ALA Architects)

***

moi moi Finland!!

■まとめ

冒頭に書きましたとおり、本企画としては5年越しの企画となりました。当時は行くはずだった方が行けなくなったり、待ちきれず昨年別企画で行かれた方もいらしたり。はたまた5年前と同じメンバーも多くいらっしゃいましたし、SADIなど他団体の方や一般の方など、今回は本当に多種多様なメンバー構成での渡航となりました。

ただそれがかえって内向きな団体旅行の枠に納まらず、様々な視点や価値観を持つ者同士が意見交換をしたり、裸のつきあい(おっと、水着着用のサウナ体験のことです)を通して打ち解け合い、建築の枠を取り払って素の人間同士の交流ができたことが何より楽しく、きっと参加者にとっても得がたい経験や思い出になったのではないでしょうか。それはひとえに、フィンランドという国の持つ「フラットでひらかれた社会」が我々にもたらした影響でもあるような気がします。

一方、アールトの建築に関して言えば、写真の中のアールト建築はどこか眉間に皺を寄せたように頑なで、分かり合えない頑固オヤジのような風情であったのに、実際に会ってみると(建築に向き合うと)どこかお茶目で、「だって人間だもの」とどこか開き直ったような佇まいにちょっと肩の力が抜けた人も多かったのではないでしょうか。

「こっちはこうなのに、どうしてあっちはこうなんだろう?」「どうして急に素材を変えているのだろう?」「この意図はどこにあるんだろう?」凡人である我々には、アールトの建築はまるで謎だらけ。その気まぐれな建築意図はなかなか我々に尻尾を掴ませてくれません。アールトの建築はミステリー小説を読んでいるかのよう、私は常々そんな表現を使うのですが、だからアールトは面白いのです。

つまらない理屈に凝り固まった我々の建築脳を揉みほぐすかのように、ときに嘲笑うかのように、アールトの建築はいつまでもその謎をたたえたままそこにあります。アールトの建築に何度でも訪れたくなる所以はそこにあるのでしょう。どうか皆さん、また何度でも足を運んで下さい。そのたびに新しい発見があることと思います。

今回旅行にご参加下さった皆さま、本当にありがとうございました!高い旅費や、一般の方は知らない人の多い団体旅行への参加に二の足を踏んだり、不安もあったことと思います。ですが、それでもご参加下さった皆さまのおかげで本当に楽しい旅行になりました。

◇

今回の旅行企画を担って下さいましたシティトラベルサービスの酒井春生さんには、この場をお借りして心より御礼申し上げます。本当にお疲れさまでした!また現地ガイドを務めて下さったこばやしあやなさん、遠藤悦郎さんの的確かつマニアックな?情報提供と機転の利いたご案内も、旅行に華を添えて頂けたと思います。そして大変救われました。どうもありがとうございました!

セイナヨキでガイドくださった池元和恵さん、マイレア邸で通訳を務めて下さったセルヴォ貴子さんにもあわせて御礼申し上げます。

また住宅部会としても報告会を企画すると思いますので、その際には是非また関係者で集まりましょう!まずは皆さまおつかれさまでした。moi moi!

Sokos Hotel Presidentti (Helsinki)にて

夏の家にて

アールト大学本館にて

文責:関本竜太(JIA住宅部会)

概 要

先月住宅部会員の皆さまには部会通信にてお流ししましたが、現在JIA 住宅部会では、この夏の北欧研修旅行として、近代建築の巨匠アルヴァ・アールトの建築を巡る旅を企画しています。

これは2020 年にコロナ禍のため中止を余儀なくされた旅行企画を一部の内容を見直し、より充実した内容にして再企画したものでもあります。

このたび、住宅部会員と後援団体のSADI会員を対象に、いよいよ旅行の優先申込みを開始致します。

旅程はフィンランド国内に特化していますが、選りすぐりの建築群を約1週間のコンパクトな旅程にまとめています。

優先予約は3月末までとなり、定員に達しなかった場合は一般の方にも申込みをオープンにする予定です。

会員の皆さまは何卒3月末までにお申し込み頂きますようお願いします。

詳細の企画主旨や旅程は添付の資料をご覧下さい。以下はご案内です。

■旅程

2025年9月2日(火)〜9月9日(火)8日間

■渡航先

フィンランド(ヘルシンキ、ユヴァスキュラ、セイナヨキ、トゥルクほか)にあるアルヴァ・アールトの建築、ならびにそれ以外の近代~現代建築

■渡航費用 468,000円(2人部屋の場合)

別途追加代金として各国空港使用料+燃油サーチャージが約\71,000-

(2025年2月現在/今後変更の可能性あり)

■定員

30名

■対象

JIA住宅部会員、SADI北欧建築デザイン協会(後援団体)会員、ならびに左記会員の同伴者

※この機会に住宅部会へ入会を頂いた方も対象となります。

※定員が埋まらなかった場合は、4月以降に一般にも参加受付をオープンに致します。

■お申し込み

以下のGoogleフォームよりお申し込み下さい。申込み後に、添付案内書に記載の口座に申込金(100,000円)をお振り込みをお願いします。

申込みGoogleフォーム: https://forms.gle/2pmYvcSncjeni6Ci8

■優先申込み期間(第一次申込み): 3月31日(月)まで

※枠が埋まらなかった場合は、4月より一般の方にもオープンにします。

担当:北欧研修旅行WG主査

関本竜太 riota@riotadesign.com

詳細情報

- 開催日

-

旅程

2025年9月2日(火)〜9月9日(火)8日間 - 会 場

-

渡航先

フィンランド(ヘルシンキ、ユヴァスキュラ、セイナヨキ、トゥルクほか)にあるアルヴァ・アールトの建築、ならびにそれ以外の近代~現代建築 - 参加対象者

- JIA住宅部会員、SADI北欧建築デザイン協会(後援団体)会員、ならびに左記会員の同伴者

- 参加費

-

渡航費用 468,000円(2人部屋の場合)

別途追加代金として各国空港使用料+燃油サーチャージが約\71,000-

(2025年2月現在/今後変更の可能性あり) - 定 員

- 30名

- 問合せ先

-

担当:北欧研修旅行WG主査

関本竜太 riota@riotadesign.com - 申込方法

-

以下のGoogleフォームよりお申し込み下さい。申込み後に、添付案内書に記載の口座に申込金(100,000円)をお振り込みをお願いします。

申込みGoogleフォーム: https://forms.gle/2pmYvcSncjeni6Ci8 - 主 催

- 公益社団法人 日本建築家協会(JIA) 関東甲信越支部 住宅部会

- 後 援

- SADI北欧建築デザイン協会