概 要

各画像をクリックすると詳細ページにリンクします。

________________________________________

11/7(金)全トークセッションの紹介(タイムスケジュール順)

________________________________________

「11/7(金)11:30~12:00」

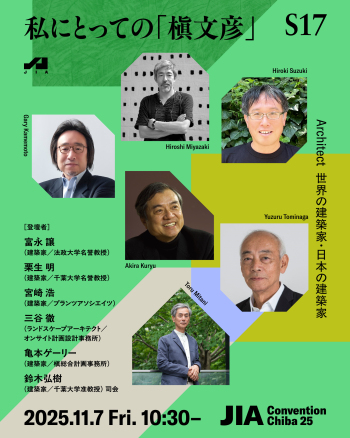

S17

私にとっての「槇文彦」

千葉県文化会館・大ホール

2024年6月6日、日本を代表する建築家 槇文彦氏が逝去されました。千葉大学亥鼻キャンパスには、槇氏の国内2番目の作品である「ゐのはな記念講堂」が耐震改修を経て現存しています。本企画では、槇氏と縁の深い5名のパネラーを招き、槇氏の建築作品、建築論、人物像などをエピソードを交えて紹介いただき、そこから“槇氏が私たちに残してくれたもの”を考えます。

S12

JIA全国10支部合同企画「注目の若手建築家による建築討論」

千葉県文化会館・小ホール

全国の同じ志を持つ建築家のつながりや、同じ時代を生きる仲間ができる喜び。本企画は、そうした場をつくることを目的としています。さらに、「頼りになる建築家」とはどのような建築家像なのか、「頼りになる JIA」として信頼される組織になるために求めるものは何か、若い彼らの本音を探りながら、JIA の未来像についても考えます。

「11/7(金)14:10~15:40」

S01

歴史的意義ある建築の保存と誇るべき日本の景観

~価値ある建物の保存・利活用を県民と考える=県立図書館と大髙建築~

千葉県文化会館・大ホール

本企画では、大髙建築の代表作の一つ「千葉文化の森」の保存利活用を例に、歴史的建造物の保存利活用、ライフサイクルカーボンを見据えた本物の脱炭素社会の実現など、幅広い視点から他国の例を交えて公共建築物の管理のあり方と民間における価値ある建築物の解体について、県民とともに考えます。

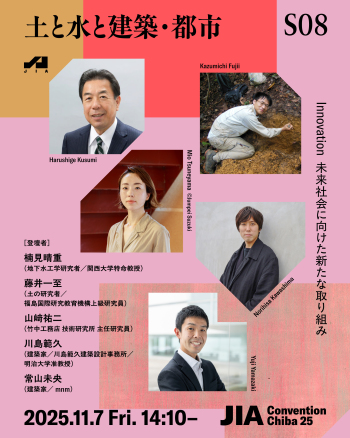

S08

土と水と建築・都市

千葉県文化会館・小ホール

本企画では、こうした視点を共有する建築家、都市研究者、土壌学者、技術者など多分野の登壇者を招き、それぞれの実践や研究を通じて、建築が「土」や「水」といかに関わりうるか、そしてそれが都市環境とどう接続しうるかを考察します。また、国内外の先進的な取り組みを通じて、日本における環境建築の今後の展望についても議論を深めます。

S18

International Presidents’ Forum(IPF)

千葉県文化会館・大練習室築

IPFは、文化や制度の違いを超えて建築の未来を共に考える場です。今回は、大会テーマである「せんのちから」に沿った、多様性に富み、持続可能で創造的な都市・社会づくりに向けた対話を行う予定です。なお、本企画は全編英語で実施します。

「11/7(金)16:00~17:30」

S19

「建築家」ってだれですか?

千葉大学ゐのはな同窓会館

本企画では、建築設計の最前線で活躍している方や海外で活躍している方、建築教育に携わる方にそれぞれの「建築家」像を語っていただき、期待される職能(役割)について、海外事例を交えた議論を行い、今後の日本における「建築家」の必要性と職能、さらには制度化への可能性について考えます。

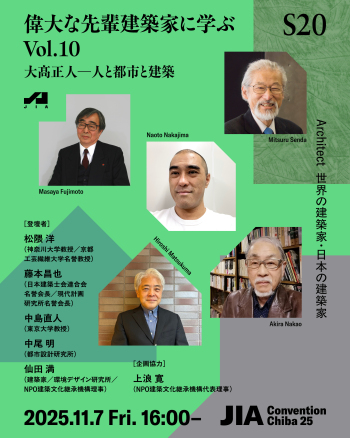

S20

偉大な先輩建築家に学ぶVol.10

大髙正人—人と都市と建築

千葉県文化会館・大ホール

NPO建築文化継承機構は、建築家の設計文化財や思想、言説などを後世に継承していくことを目的とした社会貢献組織で、金沢工業大学建築アーカイヴス研究所とともに「JIA-KIT建築アーカイヴス」の活動を行っています。今回は千葉県文化会館を設計された大髙正人氏について学びます。

S13

第19回ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展「In-Between」から考える:建築をたがやし情報を育てる実践

千葉県文化会館・小ホール

本企画では同展を起点に、加速する情報社会で建築をつくる具体的なアプローチとして、設計対象のリサーチを設計の一環とし、対象の情報を運用する「Research-based practice」について議論します。

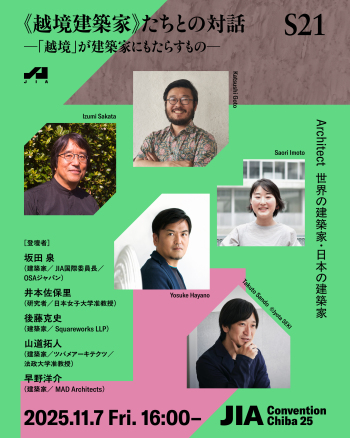

S21

《越境建築家》たちとの対話

—「越境」が建築家にもたらすもの—

千葉県文化会館・大練習室流

すでに「越境」を実践している建築家たちは、職能、職域を越境すること、また越境がもたらすものについて、どのように考えているのでしょうか。大会テーマ「せんのちから」は、〈持続性をもつ好ましい社会〉の実現に必要な、多様な知見、職能、技術の融合を目指すものです。《越境建築家》たちとの対話を通じて、私たちが持つべき「せんのちから」を探してみたいと思います。

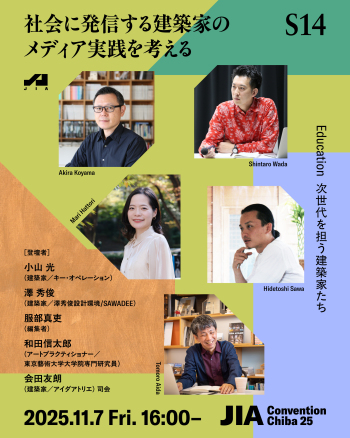

S14

社会に発信する建築家のメディア実践を考える

千葉県文化会館・中練習室

本企画では、映像メディアの専門家や建築系メディアのエディターをパネラーに迎え、YouTubeやInstagramなど、各メディアの特性を活かしながら新たな情報発信に積極的に取り組む建築家の実践を、多くの事例を交えて紹介するとともに、その意義や今後の可能性について多角的に議論します。

________________________________________

11/8(土)全トークセッションの紹介(タイムスケジュール順)

________________________________________

「11/8(土)10:00~11:30」

S02

千葉のまちの真ん中をデザインする

~開府900年から1000年へ向けた持続可能な賑わいづくりと人づくり~

千葉県文化会館・大ホール

本企画では、今大会を契機に、市民、企業、行政、大学が連携したまちづくりの企画や活動、ワークショップを実施。持続可能なまちづくりのビジョンを多くの方々と共有することで、今後もまちづくりに継続的に関わる協働チームの構築を目指します。

S09

建築とテクノロジーの関係を問い直す

―若手建築家が見据える設計の未来

千葉県文化会館・小ホール

本セッションでは、デジタル技術の普及期にキャリアを築き、構造設計や教育に携わる若手建築家たちが登壇します。そして生成AIやBIMがもたらす思考の変容、設計と製造の新たな関係、技術と創造性の接点について多角的に議論し、建築デザインの未来を展望します。

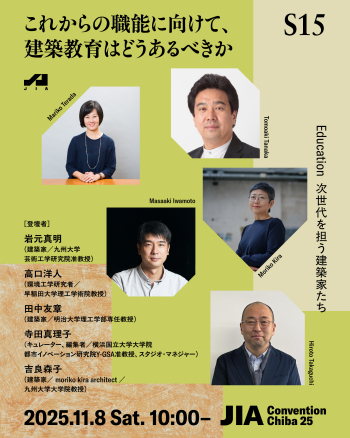

S15

これからの職能に向けて、建築教育はどうあるべきか

千葉県文化会館・大練習室会

新しい世代の建築家の育成を担っているのは、大学等の建築教育機関です。その中で、特に日本における修士設計のレベルは、過去10年間で格段に上がっています。このセッションでは、修士設計教育において、独自の実践をしている大学関係者が集い、その状況を報告します。

「11/8(土)12:30~14:00」

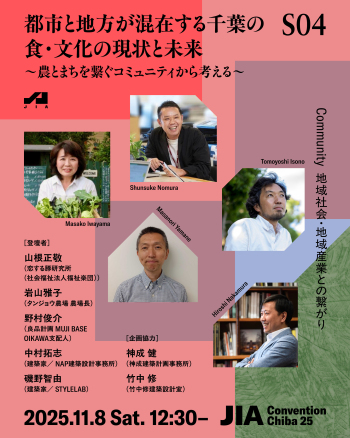

S04

都市と地方が混在する千葉の食・文化の現状と未来

~農とまちを繋ぐコミュニティから考える~

千葉県文化会館・大ホール

本企画では千葉県内で個性的な事業を展開している施設に着目し、その活動や背景にある理念を紹介。農業関連施設の設計経験をもつ建築家 中村拓志氏にも登壇いただき、食の安全性や健康志向が重視される中での農業の重要性、さらには防災や棚田に代表される耕地によるランドスケープの有効性など、農とまちを繋ぐ未来のまちづくりについて考えます。

S10

気候変動や社会変容を見据えた持続可能な社会基盤の未来像

~建築・ランドスケープの新たな関係性を探る~

千葉県文化会館・小ホール

本企画では、多様な領域と新たな関係性を築きながら、さまざまな課題解決に取り組んでいる登壇者の皆さんとともに、持続可能な社会基盤の未来像を考えます。

S05

地域づくりと建築家の新たな活動

千葉県文化会館・大練習室

このセッションでは、地域づくりに関わる建築家の今日の実践を紹介します。その中には、建築を建てなくても建築家の知見を生かして貢献したり、または建築をつくることによって地域と建築の新たな関係をつくり出す試みがあります。もちろん地域づくりには、建築家だけではなく、地域住民、関係者、行政、研究者、いろいろな方が関わっています。実践する建築家たちとともに、地域の議員、研究者も加わり、街づくりの課題について多面的に検証する予定です。

S16

建築学生が考える「これからの建築と社会」@千葉

千葉県文化会館・中練習室

千葉には2022年に日本建築学会教育賞を受賞した「千葉県建築学生賞」や、県内5大学で同じ設計課題に取り組み切磋琢磨する「Cリーグ」といった個性的な教育プログラムがあります。本企画では、千葉で建築を学ぶ建築学生を登壇者に招き、これからの建築と社会の在り方や建築家の職能などについて考えます。

「11/8(土)14:15~15:45」

S06

ケアと建築

2025/11/8 14:15〜15:45 千葉県文化会館・大ホール

昨今、福祉施設単独で閉じるのではなく、開かれたつくりとしたり、福祉的な用途とそれ以外のプログラムの複合により開かれたケアの場が生まれるなど、「ケアの社会化」といえる現象も広がっています。福祉施設が、地域コミュニティの拠点となる事例も見られます。人々が他者への思いやりを持ち、インクルーシブな社会を目指すその中で、「ケアと建築」の意味や可能性を議論する場としたいと思います。

S07

木材の非生産県における地域木材活用のための社会の仕組みづくり

~安定した木材生産にむけた千葉県の林業と建築家の連携~

千葉県文化会館・小ホール

本企画では千葉県森林課をはじめ、山主、森林組合、製材所、林業後継者など、林業に関わるさまざまな立場の方々をお招きし、地域木材活用の実態や課題をお話しいただくとともに、建築家も加わり、県産木材の活用促進に向けた今後のあるべき姿を考えます。

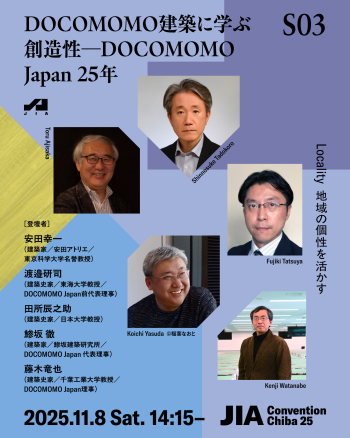

S03

DOCOMOMO建築に学ぶ創造性 —DOCOMOMO Japan 25年

千葉県文化会館・大練習室

本企画ではDOCOMOMO Japan設立から近年におよぶDOCOMOMO選定建築物の系譜を振り返り、モダン・ムーブメントの建築に込められた先達の建築家たちの創造性に学ぶとともに、日本建築家協会(JIA)とDOCOMOMO Japanの関係や、歴史的に優れた建築物の今後の望ましいあり方について考えます。

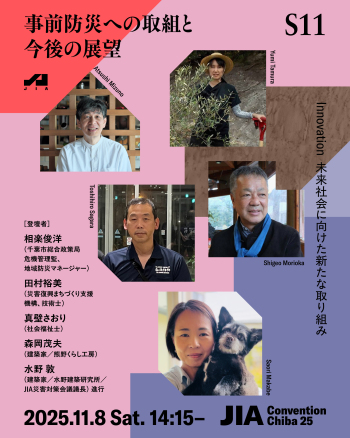

S11

事前防災への取組と今後の展望

千葉県文化会館・中練習室

本企画では、東日本大震災や能登半島地震などの経験を踏まえ、建築士、技術士、社会福祉士、行政職などの幅広い専門家の視点から今後の大災害に備え、防災対策や防災計画・政策のあり方について議論します。

________________________________________

【総括企画】(オーバービュー・セッション)

________________________________________

S22

【総括企画】(オーバービュー・セッション)せんのちからと建築家のつながり

2025/11/8 16:00〜17:30

千葉県文化会館・大ホール11

大会の最後を飾るこのセッションでは、まず2日間のすべてのプログラムについて、概観=オーバービューをし、またセクション間の横断的な連関について検証をします。これからの建築家は、何を目指すべきなのか、今回の全国大会の試みをもとに、さまざまな視点から議論をします。

今回の全国大会のスタイルは、これまでとはずいぶんと異なる試みです。この構成は、これらのJIAの全国大会のあり方、ひいてはJIAのあり方へ、建築家のあり方への問いかけでもあるでしょう。

詳細情報

- 主 催

- 公益社団法人日本建築家協会 関東甲信越支部 大会実行委員会